IV. Последствия восстания

«Вести беспощадную борьбу и преследовать только тех,

которые руководили поднятием мятежа, мятежными отрядами в боях

и явились главными виновниками реками пролитой крови

и увеличения разрухи…»

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-211. Оп. 1. Д. 2. Л. 11

«…бандитизм в губернии умирает… власть в губернии повсюду восстанавливается…»

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 269. Л. 109, 111

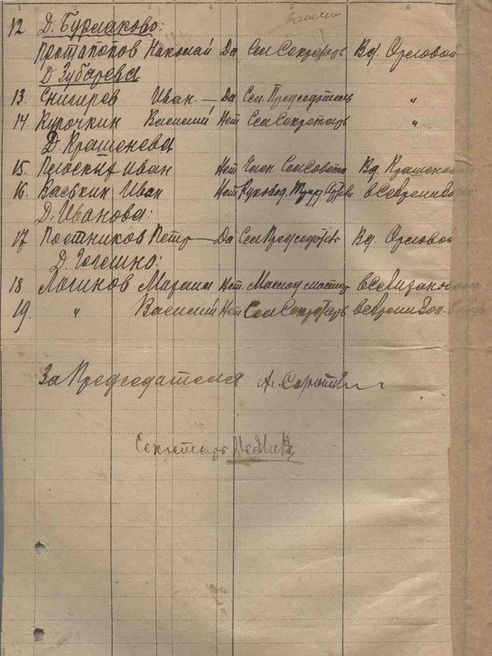

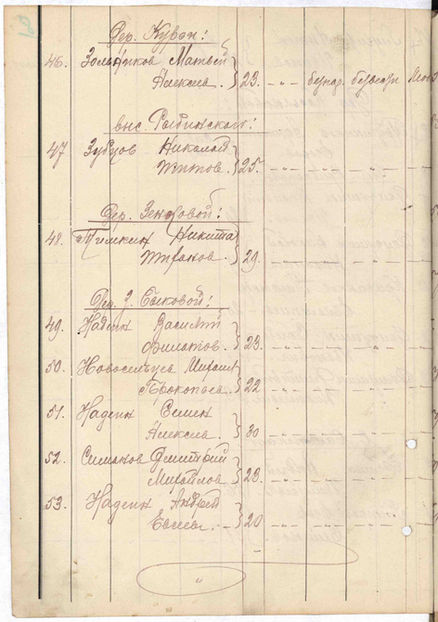

Восстание в разных частях губернии к концу 1921 года было подавлено. Большое количество сохранившихся списков погибших участников с обеих сторон красноречиво говорит о масштабах произошедшей трагедии.

Ответственность за «все последствия бунта и ужасы кровавых расправ» власти возложили «на организаторов восстания офицеров и кулачество». Проводя «беспощадную борьбу» и преследуя только тех, «которые руководили поднятием мятежа, мятежными отрядами в боях и явились главными виновниками реками пролитой крови и увеличения разрухи», губисполком оперативно принял решения о формировании списков неблагонадежных граждан-участников «бунтов» и конфискации имущества у лиц, принимавших участие в восстании против советской власти и добровольно ушедших с «бандами кулаков», а также расстрелянных советской властью. Как и прежде, важными оставались вопросы превышения полномочий властей на местах и самосуды: уездные исполкомы обращаются ко всем гражданам с просьбой «о недопущении самовольных конфискаций» кем бы то ни было.

Похороны погибших коммунистов проходили в торжественной обстановке. Оперативно принимались меры к обеспечению семей погибших представителей власти необходимой денежной и материальной помощью.

На местах после восстаний необходимо было многое восстанавливать. В некоторых учреждениях не было даже бумаги для оформления документов.

После восстаний в губернии участились случаи, когда причиной смерти гражданина оказывался голод. Те, кто мог, выезжали в поисках пропитания из губернии вглубь Сибири.

Решением Президиума ВЦИК от 6 июня 1925 года прекращено дальнейшее производство дел о лицах, привлеченных за участие в восстаниях 1921 г., в том числе в пределах Уральской области (а именно в Ирбитско-Туринском, Ишимском, Кунгурском, Курганском и Тобольском округах): было необходимо «освободить от дальнейшего содержания под стражей, применив условно-досрочное освобождение тех из осужденных за участие в восстаниях в Уральской области в 1921 г., которые отбыли 1/3 наказания».

«Уездный исполнительный комитет предлагает по получении сего не позднее как в недельный срок:

1) представить в отдел управления списки тех граждан, которые в связи с бунтом отсутствуют в тех селениях, в которых они проживали до бунта,

2) у лиц, принимавших участие в бунте, конфисковать все их имущество, составив при конфискации опись такового в 2-х экземплярах, 1 экземпляр описи представить в уездный отдел Рабоче-крестьянской инспекции…»

Сообщение председателя Ялуторовского уездного исполкома № 439

всем волисполкомам и волревкомам уезда о составлении списка лиц, принимавших участие в бунте, и порядке конфискации их имущества.

22 февраля 1921 г. г. Ялуторовск. Машинопись, подлинник.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 3. Л. 4

«… имущество лиц, принимавших участие в восстании против Советской власти и добровольно ушедших с бандами кулаков, а также расстрелянных Советской властью, за причастие к контрреволюционной организации, подлежит конфискации…»

Приказ президиума Тюменского губисполкома № 3

«О конфискации имущества у лиц, принимавших участие

в контрреволюционных восстаниях».

5 марта 1921 г. г. Тюмень. Типографский экземпляр.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 3. Л. 14, 14 об.

«… Уездный исполнительный комитет постановил:

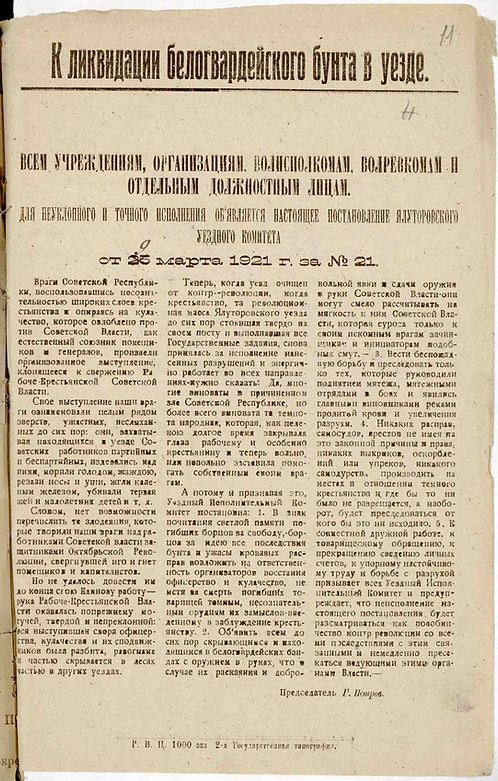

1. В знак почитания светлой памяти погибших борцов за свободу, борцов за идею все последствия бунта и ужасы кровавых расправ возложить на ответственность организаторов восстания офицеров и кулачество, не мстя за смерть погибших товарищей темным, несознательным орудиям их замыслов введенному в заблуждение крестьянству.

2. Объявить всем до сих пор скрывающимся и находящимся в белогвардейских бандах с оружием в руках, что в случае их раскаяния и добровольной явки и сдачи оружия в руки Советской власти они могут смело рассчитывать на мягкость к ним Советской власти, которая сурова только к своим исконным врагам зачинщикам и инициаторам подобных смут.

3. Вести беспощадную борьбу и преследовать только тех, которые руководили поднятием мятежа, мятежными отрядами в боях и явились главными виновниками реками пролитой крови и увеличения разрухи…»

Постановление Ялуторовского уездного комитета № 21

о возложении ответственности за последствия бунта на организаторов восстания, преследовании руководителей мятежа и запрете самосудов.

9 марта 1921 г. г. Ялуторовск. Типографский экземпляр.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-211. Оп. 1. Д. 2. Л. 11

Приговор Революционного военного трибунала Приурво и 1-й Армии Труда участникам вооруженного восстания в Ялуторовском и Шадринском уездах. 14 марта 1921 г. г. Екатеринбург. Авторизованная машинопись, копия.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-372. Оп. 1. Д. 36. Л. 3, 3 об

«… Необходимо, чтобы по возможности все коммунисты в силу событий вынужденные выехать с места своей постоянной работы, возвратились в свои села и приступили к работе…

… беспорядки, имевшие место в некоторых уездах нашей губернии, являются результатом усиленной работы контрреволюционных сил и активного противодействия Советской власти кулацкого элемента. Продразверстка и семенная разверстка в некоторых случаях послужили лишь удобным предлогом для контрреволюции начать свое черное дело. Ликвидированный в Тюмени в ночь с 10 на 11 февраля кр. заговор носит определенный монархический характер и имел живую связь с бандитскими выступлениями в губернии…

Таким образом мы имеем дело не со стихийным восстанием крестьянской массы, а с определенными контрреволюционными силами, которые имеют определенный план свержения Советской власти и пользуются народной темнотой, дабы на их спине осуществить свои контрреволюционные вожделения…

Необходимо, чтобы немедленно было приступлено к возобновлению прерванных работ по лесозаготовкам, семенной разверстке…»

Инструкция Тюменского губернского комитета РКП(б),

Тюменского губисполкома политработникам, командированным

в местности, освобожденные от повстанцев,

о порядке проведения политической работы.

[начало марта 1921 г.] [г. Тюмень]

Типографский экземпляр.

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 277. Л. 168

Сведения о числе лиц, убитых повстанцами и без вести пропавших

в связи с восстанием в Тюменской губернии.

май 1921 г. [г. Тюмень]. Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 427. Л. 99

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 427. Л. 100

Сведения о числе лиц, убитых и расстрелянных советской властью

в Тюменском уезде в связи с восстанием.

май 1921 года. [г. Тюмень].

Рукопись, подлинник.

«Просим выслать хотя несколько бумаги для дел военотдела, а то совсем стоит кризис ввиду восстания бумага вся была расхищена, и в настоящее время работать стает не на чем, как для списков, так и форм о принятии на учет военнообязанных…»

Прошение Зенковского волостного военного отдела Тобольского уезда

в комиссарат № 108 о направлении бумаги, так как ввиду восстания

вся бумага была расхищена.

18 июня 1921 г. с. Зенково, Тобольский уезд.

Авторизованная рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 196. Л. 1а

Политический отчет Тюменского губернского комитета РКП(б) в ЦК

и Уральское ЦК РКП(б) об экономическом и политическом состоянии Тюменской губернии за 15 июня – 15 августа 1921 года.

[не ранее 15 августа 1921 г.] [г. Тюмень].

Автограф

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 266. Л. 17-32 об.

«1/ В связи с изменившимся новым курсом продовольственной политики и перехода от госразверстки к продналогу, техническая работа уездного продовольственного рабочего бюро временно задерживалась… Нужно сказать, что до настоящего момента проведение продналогов в жизнь и выполнение таковых велись очень слабо за отсутствием достаточного к-ва продработников (волинспекторов). В некоторых районах выполнение продналога осложнялось налетами контрреволюционных банд. Главный продналог выполняется в данное время яичный, масленичный, шерсть и сенной. Что касается налогов на хлеб, картофель, масленичные семена, лен, коноплю, то таковые налоги по уезду не проведены, на эти указанные налоги ведутся лишь подготовительные работы. Сбор сведений об урожайности и количестве посевов по сведениям комиссии … урожайность Тобольского уезда ниже среднего…

До настоящего времени не проведены в жизнь целый ряд продналогов…

Политическое положение за истекший месяц значительно улучшилось за исключением за исключением нескольких волостей Черноковского района, а именно: в Ашлыкскую волость ворвались шесть человек бандитов во главе с местным крестьянином Шевчуком, которые напали на местный волисполком, забрали некоторые дела, печати, штамп и приступили к розыску продработника тов. Василькова, который успел скрыться, оставив после себя на квартире винтовку и вещи. Бандиты, забрав винтовку и вещи тов. Василькова, потребовали подвод и поехали в соседнюю волость в Шестовскую, в которой предполагали найти уже бывшего в плену у бандитов тов. Семенова. На сей раз тов. Семенова не было в указанной волости, после чего бандиты скрылись…»

Доклад В.С. Новикова, председателя Тобураббюро,

в Тюменское губраббюро о работе Тобольского продовольственного рабочего бюро с 1 августа по 1 сентября 1921 года.

Сентябрь 1921 г. г. Тобольск.

Машинопись, подлинник.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-11. Оп. 1. Д. 1863. Л. 24-25

Политический отчет Ишимского уездного комитета РКП(б)

о состоянии Ишимского уезда за ноябрь 1921 года.

[декабрь 1921 г.] [г. Ишим]

Авторизованная машинопись, подлинник.

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 238. Л. 93-94

Сводка Тюменской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией

и саботажем в Восемнадцатое специальное отделение Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, Особый отдел Приуральского военного округа, Штаб Коммунистических войск Приуральского военного округа, Тюменский губернский комитет РКП(б) о состоянии бандитизма

в Тюменской губернии на 3 декабря 1921 года.

г. Тюмень.

Авторизованная машинопись, копия.

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 276. Л. 150-151

Сводка Тюменской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией

и саботажем в Восемнадцатое специальное отделение Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, Особый отдел Приуральского военного округа, Штаб Коммунистических войск Приуральского военного округа,

Тюменский губернский комитет РКП(б) о состоянии бандитизма в Тюменской губернии

на 15 декабря 1921 года.

[г. Тюмень]

Авторизованная машинопись, копия.

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 269. Л. 109, 111

«Тюменский уезд – единичные бродячие бандиты временами соединяются в группы от 3 до 5 человек, бродят в районе Заводоуспенской волости.

Ялуторовский уезд – общая численность бандитов не более 75 человек, бродящие мелкими кучками. Наиболее крупной бандой является банда Вараксина, доходящая до 30 человек…

Ишимский уезд. Общая численность бандитов до 150 человек, из которых в северной части уезда продолжает существовать отряд численностью до 40 человек под командой Мельникова, скрывающиеся в лесах Аромашевской и Кротовской волостях. Вторая банда численностью до 50 человек под командованием Юрикова бродит в районе Тихоновской дачи…

Тобольский уезд. Общая численность бандитов доходит от 30 до 40 человек, действующие в одиночку лишь в редких случаях встречаются группы в 3-5 человек.

Туринский уезд. Бандитов нет.

Обдорский уезд. Банда ликвидирована, исключая одиночных бандитов, скрывающихся в тундрах…

«… В общем бандитизм в губернии умирает. Причина – наступления холодов, удачные действия военкомандования, отрицательное отношение большинства населения к бандитизму, которое убеждается в бесполезности бандитизма, испытав всю тяжесть такого. Среди бандитов настроение подавленное ввиду беспрерывного преследования их военчастями, пленение и смерти главарей бандитских шаек. Убедясь в безнадежности бандитизма, бандиты добровольно являются властям. В рядах бандитов остаются или бывшие главари бандитского движения, или те, которые за собой чувствуют тяжкую вину. Наблюдается стремление бандитов уйти в Курганский уезд, население которого еще сочувствует бандитизму, или по подложным документам, добытым при разгроме волисполкомов, уехать в Восточную Сибирь. Власть в губернии повсюду восстанавливается, за исключением 3-х волостей Ишимского уезда и 3-х волостей Тобольского уезда…»

Кошкарова Евдокия Ивановна (1902-1921 гг.).

Член РКП(б) с 1920 г. В 1920 г. окончила Тобольскую совпартшколу, работала в с. Демьянском по внешкольному образованию, заведующей библиотекой, помощник председателя правления культурно-просветительного кружка. В 1921 г. зверски убита кулаками в период кулацко-эсеровского мятежа, утоплена в проруби.

Дата съемки не установлена.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1834. Оп. 1. Д. 24. Л. 2

Копылов Дмитрий Георгиевич (1902-1921 гг.).

В 1916-1919 гг. учился в сельскохозяйственной школе в д. Соколовка. В 1921 г. – заведующий подотделом обобществления (бюро коммун) Тобольского уездного земельного отдела. Во время кулацко-эсеровского мятежа был заключен в тюрьму. Зверски убит. Похоронен в братской могиле в саду Ермака в г. Тобольске.

Дата съемки не установлена.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1834. Оп.1. Д. 24. Л. 3

Список членов партии Народной Свободы по Ишимскому уезду Тюменской губернии.

[1921 г.]

Машинопись, подлинник.

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 4048. Оп. 1. Д. 121. Л. 28, 28 об.

Схема и дислокация штабов, отделений, кадров рот

и ротных участков штаба Комвойск Тюменской губернии.

[1921 г.] г. Тюмень.

Подлинник.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-959. Оп. 2. Д. 15. Л. 1

«… Путь спасения крестьянина только один: не сокращать, а расширять посевы и улучшать хозяйство… Прекратить самоедство, а подрабатывать на Советское государство, которое одно только может дать крестьянину все, что надо для жизни и его хозяйства!»

Агитационный лист «Долой самоедское хозяйство».

[1921 г.] г. Тюмень.

Типографский экземпляр

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 2. Л. 99

Аттестация участия начальника 3-го Батальонного округа

Тюменского полкового округа Тростинского Евдокима Лантьевича

в подавлении восстания в Тобольском уезде.

[1921 г.] г. Тюмень.

Машинопись, копия.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-959. Оп. 2. Д. 3. Л. 50а, 50а об.

Протокол № 1 заседания комиссии, учрежденной уисполкомом и укомом для погребения убитых коммунистов и красноармейцев

в боях с повстанческими бандами, по вопросам о дне

организации похорон и обеспечении семей убитых.

20 февраля 1921 г. [г. Ишим]

Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 11. Л. 6, 6 об.

Список ответственных служащих Усть-Ламенской волости,

убитых во время восстания.

6 июня 1921 г.

Рукопись, подлинник

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 12. Л. 13 об.

Список погибших во время февральского восстания

ответственных работников по Армизонской волости.

7 июня 1921 г.

Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 12. Л. 14, 14 об.

Именной список о числе погибших ответственных работников

во время восстания по Малышенской волости.

[1921 г.]

Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 12. Л. 31 об.

Список убитых продработников продконторы Маслянского района.

[1921 г.]

Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 96. Л.18, 18 об.

Список продработников Абатской продконторы,

пострадавших во время восстания.

[1921 г.]

Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 96. Л. 19

Списки лиц 3 района Тобольской уездной милиции,

участвовавших в ликвидации кулацкого восстания, убитых, замученных

и добровольно сдавшихся в плен.

1921 г.

[г. Тобольск] Рукопись, подлинник

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 41. Л. 16, 16 об.

Донесение начальника Тобольской милиции

в Тобольскую губернскую милицию об убитых повстанцами

сотрудниках милиции во время восстания.

1921 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 41. Л. 21, 21 об.

Дополнительный список членов и кандидатов

Тобольской организации РКП(б), убитых и без вести пропавших

во время бандитского восстания в 1921 году.

1921 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 42. Л. 35, 35 об.

Протокол № 5 заседания президиума Ишимского уисполкома

«О предании земле трупов погибших в боях с бандитами коммунистов

и доблестных воинов Красной армии».

19 февраля 1921 г. [г. Ишим]

Авторизованная рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 129. Л. 51-53

«… Для предания земле трупов погибших в боях с бандитами коммунистов и доблестных воинов Красной армии представить широкую возможность отдать последний долг погибшим, для чего в день похорон приостановить занятия во всех учреждениях.

Принять меры к обеспечению семейств погибших необходимой денежной и материальной помощью…»

«… братская могила закончена для расстрелянных коммунистов…»

Служебная записка похоронного бюро при отделе коммунального хозяйства Ишимского уисполкома в Ишимский уисполком № 1251

о готовности братской могилы для расстрелянных коммунистов деревень.

19 марта 1921 г. г. Ишим.

Авторизованная рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 40. Л. 30

Список главарей и зачинщиков восстания

по Челноковской волости Ишимского уезда.

22 февраля 1921 г. [г. Ишим]

Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 15. Л. 12

Список советских работников и коммунистов, подвергнутых избиению

по Челноковской волости Ишимского уезда.

22 февраля 1921 г.

[г. Ишим] Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 15. Л.13-14 об.

Список убитых во время повстанческого движения

советских служащих тобольских учреждений за 1921 год.

31 мая 1921 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 42. Л.36-37 об.

Список лиц, принимавших участие в восстании,

прошедшем в Тобольском уезде, без вести пропавших

и ушедших с повстанцами.

[1921 г.] [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 42. Л. 46

«Доношу…, что по 6 вверенному мне району в Подчувашинском предместии найдено десять неизвестных партизанских трупов…»

«… волревком при сем препровождает три гроба с трупами убитых в боях с партизанами»

Сообщение Дубровного волисполкома № 204 о препровождении трех гробов с трупами убитых в боях с партизанами.

16 апреля 1921 г. [с. Дубровное, Тобольский уезд]

Авторизованная рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 74. Л. 3

Сообщение начальника 2-го района Тобольской уездной милиции

в Управление Тобольской уездной милиции № 1230

с представлением списка сотрудников, выбывших из строя в связи

с восстанием в Тобольском уезде. 17 августа 1921 г. [г. Тобольск]

Авторизованная рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-274. Оп. 2. Д. 5. Л. 6, 6 об.

Список 3-го района Тобольской уездной милиции расстрелянных

и добровольно сдавшихся в плен бандитам.

1921 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-274. Оп. 2. Д. 5. Л. 9

Сведения об убитых во время восстания милиционерах

5-го района Тобольской уездной милиции.

1921 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-274. Оп. 2. Д. 5. Л. 19, 19 об.

Рапорт врид. начальника 3-го района Тобольской городской рабоче-крестьянкой милиции № 15 об обнаружении в подчувашинском предместии 10 неизвестных партизанских трупов.

15 апреля 1921 г. [г. Тобольск]

Авторизованная рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 74. Л. 2

Список граждан Дубровной волости, принимавших участие в восстании,

без вести пропавших и ушедших с повстанцами.

май 1921 г. [с. Дубровное, Тобольский уезд]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-274. Оп. 2. Д. 6. Л. 6-9 об.

Сведения о количестве арестованных по 2-му району

Тобольской уездной милиции при восстании.

1921 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-274. Оп. 2. Д. 6. Л. 29

«…В настоящее время бандитизм ликвидирован, восстановлены Советские аппараты на местах и есть возможность Уисполкому непосредственно руководить на местах всей работой…

Уисполком обращается ко всем гражданам:

1) О недопущении самовольных конфискаций кем бы то не было…»

Объявление Ялуторовского уисполкома о недопущении самовольной конфискации имущества участников восстания.

10 января 1922 г. г. Ялуторовск.

Типографский экземпляр.

ГБУТО ГАТО. Ф. Р-211. Оп. 1. Д. 6. Л. 4

Информационная сводка в Тюменскую губернскую чрезвычайную комиссию

по борьбе с контрреволюцией и саботажем о политическом и экономическом состоянии губернии за 15 декабря 1921 года – 1 января 1922 года.

[январь 1922 г.] г. Тюмень.

Авторизованная машинопись, копия.

«… Продналог по Тюменской губернии до сего времени полностью не собран, несмотря на проведенный двухнедельник.

Всего собрано на 27-е декабря по губернии: пшеницы, ржи 410548 пуд., овса 238000 пуд., ячменя 1708 пуд., мыса 22344 п., масла 45854 или 52,8%, яиц 43%, шерсти 45%, сена 642907 п., картофеля 22308, крупы 4054, крупного скота 04171 п., мелкого 13609 голов…

Поступило дел в Профтрибунал 114, рассмотрено 88 дел…»

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 429. Л. 5-10

Список граждан п. Хантинского Маслянской волости, убитых повстанцами. [1921 г.] [г. Ишим] Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 15. Л. 2

Список бандитов по Тобольскому уезду.

1921 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 42. Л.1-3

«Регистрационно-статистическая часть Губчека предлагает немедленно затребовать от всех волисполкомов уезда в самом непродолжительном времени представить в Губчека по прилагаемой форме списки лиц, принимавших участие в восстании – без вести пропавших и ушедших с повстанцами…»

Приказание руководства регистрационно-статистической части Тюменского ГубЧК политическому бюро Тобольского уезда

о предоставлении списков лиц, участвовавших в восстании,

без вести пропавших и ушедших с повстанцами.

9 апреля 1921 г. г. Тюмень.

Авторизованная машинопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-272. Оп. 3. Д. 42. Л. 121

Сведения о партизанах по Вагайской волости Тобольского уезда Тюменской губернии.

6 мая 1921 г. [с. Вагай, Тобольский уезд]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-317. Оп. 3. Д. 23. Л. 19 об.

Приказ № 3 Президиума Тюменского губисполкома

о конфискации имущества у лиц, принимавших участие

в контрреволюционных восстаниях.

1 сентября 1921 г. г. Тюмень.

Машинопись, копия.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 5. Л. 3, 3 об.

Акт допроса Тотосова Н.Л., сбежавшего из банды мобилизованных, находившейся на заставе у юрт Чалтолоныя.

14 июня 1921 г.

Рукопись, копия.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 11. Л. 45

Доклад председателя Петуховского волисполкома в Ишимский уисполком

о сложении продналога в связи с последствиями событий 1921 г.

[11 июля 1922 г.] [с. Петухово, Ишимский уезд]

Рукопись, подлинник.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 133. Л. 206

«Прошлый 1921 год до того подорвал население волости в смысле продовольствия, что весной 1922 года до 180 человек умерло от голода коренного населения, не считая временно проживающих, и 6300 человек питается травой и суррогатами: одним словом, население голодает форменным образов, и, переживая голод, около 230 семей выехало вглубь Сибири с поисками хлеба…

Сравнивая засев 1921 года с нынешним – получается недосев против прошлого года на 4000 десятин, следовательно, население с трудом может лишь себя прокормить, не говоря уже о уплате продналога за 1922 год…»

Участник Первой мировой войны, бывший в плену в Австрии.

С 1918 г. поступил добровольцем в Красно-партизанский отряд.

В июле 1921 г. приехал проведать мать, в то время недалеко находилась

в лесах банда под руководством Шавченко Большесорокинского района,

они сделали налет на их деревню и нашли краснопартизанский документ Василия, его вместе с другими партизанами увезли и расстреляли недалеко от деревни. Похоронен он в селе Викулово в братской могиле.

1929 г.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-646. Оп. 5. Д. 1407. Л. 19-20 об.

Личное дело Шипицына Василия.

Характеристика на организатора и активного участника

бандитского восстания гражданина с. Ушакова Ушаковского сельсовета Вагайского района Капылова Тимофея Федоровича.

21 января 1938 г. [с. Ушакова, Вагайский р-н]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-972. Оп. 3. Д. 63. Л. 21

«… 1. Прекратить дальнейшим производством дела о лицах, привлеченных за участие в восстаниях 1921 г. в пределах Уральской области (нынешних округах: Кунгурском, Ирбитско-Туринском, Курганском, Ишимском и Тобольском), по которым не закончено предварительное следствие или кои к моменту опубликования настоящего постановления не были заслушаны в судебном заседании.

2. Освободить от дальнейшего содержания под стражей, применив условно-досрочное освобождение тех из осужденных за участие в восстаниях в Уральской области в 1921 г., которые отбыли 1/3 наказания…»

Выписка из протокола № 3 заседания Президиума ВЦИК о прекращении

производства дел о лицах, привлеченных за участие в восстаниях 1921 г.

6 июня 1925 г. [г. Москва]

Машинопись, копия.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-434. Оп. 5. Д. 50. Л. 177

Из книги регистрации разыскиваемых преступников бандитского восстания 1921 г., дела которых имелись в следственном участке за 1924 и 1925 гг.

1925 г. [г. Тобольск]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 17. Л. 4, 5

Списки на лиц, участвовавших в партизанах

Луговского сельского общества Байкаловской волости.

1921 г. [Байкаловская вол., Тобольский уезд]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1169. Оп. 1. Д. 27. Л. 10-11

Уголовное дело Особой сессии Тобольского нарсуда

по обвинению Киреева Н.Ф. в службе у бандитов.

1922 г. [г. Тобольск] Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 13. Л.6-7 об., 13-14, 28-28 об.

Список прибывающих партизан, проживающих

в Мазуровском сельском обществе Байкаловской волости Тобольского уезда.

1921 г. [Байкаловская вол., Тобольский уезд]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1169. Оп. 1. Д. 27. Л. 12

Количественные сведения о партизанах Байкаловской волости Булашевского общества.

26 февраля 1921 г. [Байкаловская вол., Тобольский уезд]

Рукопись, подлинник.

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1169. Оп. 1. Д. 27. Л. 49

Приговор Уральского облсуда

по делу Бородина Дмитрия Андреевича – участника восстания 1921 года.

1921 г. г. Ишим.

Машинопись, копия.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-75. Оп. 2. Д. 18. Л. 2-6 об.

Статья Щербакова Г. «Братские могилы»,

опубликованная в газете «Серп и молот» от 6 июля 1971 г. № 107. г.

Ишим.

Типографский экземпляр.

МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 85. Л. 215

Список коммунаров и беспартийных товарищей, погибших

на революционном посту во время крестьянского восстания 1921 года

в Ильинском районе Ишимского округа Уральской области,

составленный партийным архивом Тюменского обкома КПСС.

20 декабря 1966 г. г. Тюмень.

Архивная копия.

ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-1545. Оп. 1. Д. 222. Л. 148-150 об.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ

1921 ГОДА

В ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ